Come sapete, ho recentemente visionato l’intera serie classica di Twin Peaks.

Si tratta, come certamente molti di voi sapranno per esperienza diretta, di un prodotto evidentemente vintage, che ormai fa parte di un certo immaginario collettivo, e che andava certamente rivisto. (Nel mio caso, visto e basta. Ribadisco infatti che all’epoca, a differenza dei tanti miei amici quindicenni che me ne parlavano, io non riuscii materialmente a seguirlo, a causa di una banalissima indisponibilità del canale che lo trasmetteva.)

A parte alcune già espresse considerazioni su certi aspetti esoterici e simbolici della serie, credo che, soprattutto in relazione a un vago disappunto che ho percepito nel fruire dei primi episodi della tanto attesa “reunion” del 2017 (anche se in un contesto del tutto slegato dal giudizio su questo addendum, che a mio avviso è da valutare del tutto separatamente, e in un secondo tempo, dopo ovvia visione della sua interezza), un’analisi complessiva di quest’opera vada fatta. Ed è quello che tenterò, spero sinteticamente, ma esaustivamente, in questo articolo.

Ora, prima di cominciare, una breve puntualizzazione. Io a rigore non ho ancora visto il film Twin Peaks: Fuoco Cammina con Me, ovvero quella sorta di “tassello” del 1992 che, delineando il prequel dell’intera storia, a detta di molti costituisce requisito fondamentale per capire tanto le prime due stagioni, quanto la terza prodotta a distanza di anni. Tuttavia, mi perdonino gli sfegatati amanti di questa produzione, io rimango fermo nelle mie posizioni, in quanto ritengo che una serie, o una qualsiasi opera narrativa, che in quanto tale non funziona non possa assolutamente essere “corretta” da altre opere che — diciamocelo chiaramente — vadano a tirare per i capelli questo e quello per rendere appena accettabile ciò che non è stato a monte progettato in modo coerente. Tanto più se consideriamo che questo prequel “aggiusta-trama” è stato prodotto dopo la fine della seconda stagione, appunto per sistemare, o tentare di sistemare, ciò che non andava.

Premesse

Twin Peaks è un prodotto più che mai immaginato nell’alveo degli ultimissimi Anni Ottanta, e proposto a cavallo dei due decenni. A cosa devono aver pensato gli sceneggiatori — la premiata ditta Lynch e Frost, si direbbe — immaginando questa serie? Io credo proprio sia andata così…

- Costruiamo uno scenario fatto di luoghi e personaggi che seguano i dettami di una classica telenovela o soap opera: passioni forti, tradimenti, triangoli amorosi, personaggi in grado di interpretare il meglio e il peggio del pubblico, uomini e donne d’affari in lotta tra loro, segreti, cattiverie, promiscuità sessuale, fascino stereotipato e una buona dose di kitsch.

- Aggiungiamo a questo scenario delle caratteristiche tipiche di un thriller, con un forte sentore di mistero e a tratti di soprannaturale, il tutto condito (e qui entra in scena l’estetica di Lynch) da inserti vagamente disturbanti o stranianti (deformità, mutilazioni, follia, insensatezza, inspiegabilità di comportamenti e pose, bizzarria ingiustificata, etc…).

- Uniamo il tutto in un episodio pilota e stiamo a vedere quello che succede in termini di gradimento, rimandando alla prossima puntata la risoluzione degli eventuali problemi.

Trovo molto importante sottolineare quest’ultimo concetto — “la prossima puntata” — perché non dobbiamo mai dimenticare quanto questa produzione fosse legata a un modello di fruizione del tutto televisivo, piuttosto lontano dalla morfologia on demand tipica delle piattaforme di streaming attuali. All’epoca il pubblico attendeva ansiosamente “la puntata” in quanto era proprio questa attesa che caratterizzava l’efficacia di un certo prodotto, sorta di perfetta versione visiva della cosiddetta letteratura d’appendice d’ottocentesca memoria.

In altre parole, credo sia importante capire che se un giudizio attuale, legato dunque a una fruizione “tutta d’un fiato o quasi” da piattaforma streaming, può anche mettere in luce alcune aporie, trasportando invece l’opera originaria alla sua epoca, ossia intendendola come mix più complesso in grado di annoverare in sé anche i silenzi tra puntata e puntata, tale giudizio non può che essere ben diverso e di certo più positivo. Stiamo infatti parlando di una serie a dir poco cult, che già all’epoca della sua programmazione registrò ascolti record.

Alla luce di tutte queste mie considerazioni posso dunque affermare quella che ritengo essere l’unica difendibile e razionale tesi in materia di Twin Peaks.

Con tutta probabilità (*), gli sceneggiatori non avevano minimamente idea di cosa fosse o potesse essere la natura dei segreti di Twin Peaks. L’episodio pilota della serie, nonché tutti gli episodi della prima stagione, più i primi della seconda, di fatto mettono in scena la violenta scomparsa di una ragazza — che viene dipinta come “depositaria dei tanti e inconfessabili misteri e segreti” della popolazione — e la conseguente investigazione di un soggetto esterno che progressivamente li mette in luce.

(*) Addendum del 10/03/2024 — Ho parlato di “probabilità”, ma in effetti è una certezza. Lo stesso Lynch ammette candidamente che la figura di Bob è stata letteralmente inventata di sana pianta prendendo dei materiali girati che ritraevano un assistente di scena (dal volto particolarmente folle) capitato per puro caso davanti alla cinepresa, e che l’inserimento della tematica soprannaturale del “doppio” fu una sua rivincita verso la produzione, che aveva richiesto di rivelare con anticipo il colpevole in quanto gli ascolti stavano diminuendo.

Gli indizi che confermano comunque a prescindere questa mia tesi sono innumerevoli, e per molti versi si identificano in scala uno a uno con l’andamento dell’intera “serie classica”, le cui due stagioni, come ho già spiegato e come chiunque può notare, altro non sono che due filoni di un’unica sequenza di trenta episodi esatti complessivi. Da questo punto di vista, già lo squilibrio tra gli otto della prima e i ben ventidue della seconda può far capire quanto gli sceneggiatori si siano trovati, letteralmente, “nel bel mezzo di un irresistibile successo da tutelare e conservare”, e quanto debbano aver lavorato per “allungare il brodo” e costruire una seconda stagione capace di tenere il pubblico in costante attesa.

Non siamo dunque al cospetto di una novità assoluta. Pure in Italia, e in tempi non sospetti (gli anni Settanta), sono andati in onda sceneggiati a sfondo soprannaturale che hanno tenuto le persone letteralmente incollate allo schermo. Ricordiamo, che so, Il Segno del Comando, o A Come Andromeda, oppure Ritratto di Donna Velata.

Ma andiamo con ordine…

I primi episodi sono assolutamente e totalmente dominati dal “caso” di Laura Palmer, da un serpeggiante senso di follia e quasi di mistero soprannaturale che aleggia su alcune personalità, nonché — direi soprattutto — da forme di crudeltà gratuita che caratterizzano specifici personaggi. Il messaggio che passa allo spettatore è chiarissimo: Laura Palmer conosceva molto bene i segreti della gente di Twin Peaks, i suoi tradimenti, i suoi crimini, i suoi affari loschi, le sue infedeltà, e (con tutta probabilità) è stata messa a tacere da qualcuno.

Fino a qui, ammiccamenti stilistici ed “effetti” scenici a parte, siamo in fondo nell’alveo di una comune narrazione di investigazione, con una componente “torbida” resa più efficace solo grazie al già citato kitsch da soap opera (da notare anche che molte delle televisioni in scena, per una sorta di autocitazione esplicita, mandano in onda proprio le puntate di una telenovela che funge quasi da riferimento parodistico).

A un certo punto, che succede? Cosa cambia nel tessuto narrativo?

Come sappiamo, l’agente Cooper viene descritto come persona non solo ligia nel suo lavoro, simpatica e “trasparente” (quasi per contrasto con ciò che sembrerebbe circondarlo), ma anche come devoto e profondo conoscitore delle filosofie orientali, che crede fermamente nel potere dei sogni, nelle loro rivelazioni metafisiche, nonché, più in generale, alla sfera soprannaturale.

Ebbene, a un certo punto lo schema iniziale secondo me salta, e salta per una ragione che è sempre la stessa: il pubblico sta iniziando a simpatizzare coi personaggi, e la tesi della “crudele Twin Peaks” non può più essere sostenuta efficacemente.

Cosa possiamo fare per mantenere l’aura di mistero “da oscurità dei sentimenti umani” e nel contempo salvare i personaggi? Serve un’idea, che è poi quella che conosciamo tutti: c’è qualcosa nel bosco che arriva a possedere diabolicamente le persone, e dunque a giustificare atti che, in mancanza, mai e poi mai avrebbero compiuto.

Tuttavia questa scelta rappresenta per me, indipendentemente dal successo oggettivo (e in gran parte giustificato) delle puntate dalla decima di seconda stagione in poi, un’aporia di fondo, che si nota sempre di più e accompagna lo spettatore, di fatto, fino al colpo di scena finale. Un colpo di scena che salva più la produzione che l’opera in sé.

Gli indizi, ovvero le manifestazioni palesi di tale aporia sono numerose…

Laura Palmer si scarica completamente

Alla fine, l’assassino di Laura Palmer si rivela essere il padre, che “già da tempo” viene caratterizzato da una piuttosto ridicola e rocambolesca follia che lo rende prima catatonico ballerino, e poi do nuovo sereno uomo d’affari, coi capelli improvvisamente bianchi. Si tratta ovviamente di una possessione da parte di BOB, sorta di entità boschiva rappresentata da un improbabile personaggio dai capelli lunghi, sporchi e grigi (a occhio troppo, troppo somigliante a Randall Flag, ben noto villain dai poteri magici creato da Stephen King nel suo romanzo The Stand). Insomma, il padre è chiaramente scagionato sul piano morale, in quanto posseduto. L’effetto sorpresa è garantito, ma a che prezzo?

Il prezzo pagato è secondo me troppo alto, e proprio questo affossa la serie. Laura Palmer era depositaria di che cosa? Non si sa bene. Probabilmente aveva intrattenuto rapporti con Tizio e Sempronio, ok. Ma allora? Che senso ha averla fatta fuori, se a farla fuori, di fatto, è un’entità demoniaca che agiva attraverso un corpo del tutto innocente?

La verità che Twin Peaks fa una promessa al pubblico, e poi non la mantiene. Per evitare brutte figure, inizia a buttarla, come si dice, in caciara. Non una caciara plateale, ma una caciara diluita puntata per puntata. La classica rana bollita, insomma. Abbiamo scherzato, suvvia. Adesso inizia la storia vera.

Se da un lato questo espediente sembra salvare capra e cavoli, facendo virare ogni dettaglio misterioso sul soprannaturale e assolvendo un po’ tutta Twin Peaks, di fatto, dall’altro lato, otteniamo proprio l’effetto contrario. La natura “torbida” di Twin Peaks risulta essere del tutto inconsistente: un gancio utilizzato all’inizio per catturare l’attenzione, che però, a differenza del classico MacGuffin di Hitchcock, qui non funziona per nulla, in quanto rovina la coerenza percepita e costringe a usare gli attori in modo sempre più parodistico.

Laura Palmer perde tutto il suo potere “riassuntivo del mistero”, che le viene poi tributato a forza attraverso voli pindarici come ovvio smozzicati e incoerenti, misteri buttati lì a caso, frasi fatte. Insomma: una frase come “fuoco cammina con me” diventa solo un collegamento mentale, una risata registrata tanto per dirci: c’è qualcosa di strano che abita nei boschi e ha a che fare sia con Bob che con Laura Palmer, con la passione, il sesso, la cattiveria, e non so bene che cosa…

La “deità” Laura Palmer è difesa solo tramite slogan, ma la narrazione ha preso strade ormai diverse. Strade che però, puntata per puntata, si rivelano essere chiuse.

L’avvento di Bob — che abbiamo già detto essere un apporto totalmente casuale, usato da Lynch per prendersi una rivincita al cospetto della direzione “classica” impostagli dalla produzione — è l’elemento che mette in discussione tutto, trasformando tutta l’impalcatura di Twin Peaks in una gigantesca arrampicata sugli specchi per giustificare in via totalmente e platealmente soprannaturale qualsiasi assurdità possa avvenire al cospetto del pubblico.

Personaggi come scatole vuote

Un’altra caratteristica della serie classica di Twin Peaks è, ben coerentemente con l’aporia appena descritta, la trasformazione dei personaggi in scatole vuote, e l’aggiunta di personaggi nuovi che chiaramente dovrebbero ravvivare il quadro generale, e invece fanno peggio, come il sale e lo zucchero per aggiustare una ricetta ormai compromessa.

I passaggi ingiustificati non si contano. Perfetti stronzi senza cuore diventano magicamente dei benefattori dell’umanità, dopo aver passato inspiegabili (e noiosissimi) periodi di “quarantena” a base di rievocazioni storiche di antiche battaglie americane (dovrebbe essere una metafora?), con tanto di soldatini e bandiere sventolate. Femmine dipinte inizialmente come “fatali” e capricciose, oltre che intrinsecamente votate alla gratuita crudeltà, assumono di punto in bianco le sembianze di nuove eroine del tutto votate al bene comune (con tanto si svolte ecologiste e affini). Una bella ragazza che sembra dover essere destinata ai voti giunge in paese, si innamora di Cooper e poi, a fine stagione, viene letteralmente gettata alle ortiche. Un giovane miliardario arriva, seduce l’ex stronza descritta poco prima, e pure lui scompare nel nulla. Una suadente asiatica “capitana d’industria” conosciuta dalla primissima puntata, dopo aver fatto un po’ di viaggi in compagnia di strani compari ed essere tornata in veste di umile e declassata cameriera della sua ex collega, rivede un tizio che credeva assassinato e, dallo spavento, viene assorbita da un comodino (insomma, una parodia di Shining, dove ricorderete la fusione di Jack Torrance con l’Overlook Hotel, con la differenza che qui si ride alla grande). Per non parlare delle scenette tra la segretaria dello sceriffo, affetta da pesante insufficienza cognitiva e in dolce attesa, e i suoi due contendenti al ruolo di padre del futuro nascituro, ossia un poliziotto dal medesimo quoziente intellettivo e una specie di stilista di moda professionista delle faccette glamour anni Cinquanta. Degna di nota anche la storia d’amore tra un silenzioso “faccia da pugile” e una pazza con un occhio bendato (dotata di una forza erculea, totalmente inspiegabile e del tutto inutile nell’economia della storia), che per numerose puntate impazzisce (più di quanto lo sia già) e si crede una scolaretta, salvo poi tornare improvvisamente “normale”, non si sa bene sulla base di quale congiuntura astrale. Il tutto condito da militari che alludono a segreti militari, simboli geometrici ritrovati in una grotta, allusioni a logge bianche e nere cacciate a forza nei boschi, gufi, personaggi che arrivano dal passato a rompere le balle a Cooper, metafore a base di scacchi, giovinastri che si prendono una pausa e vanno a pomiciare con una sconosciuta più grande di loro, per poi pentirsi e tornare dall’amata, e l’elenco potrebbe continuare con nani, travestimenti, giganti, attori mutilati nella realtà (la cui mutilazione non viene di fatto mai spiegata), delegazioni di tedeschi, tirolesi, svedesi che non si sa bene che affare vogliano concludere, criminali internazionali che arrivano e se ne vanno solo dopo aver fatto un po’ di casino, concorsi di bellezza, un sindaco che si sposa con una cacciatrice di dote che aveva prima sedotto il fratello (altra femmina fatale, la cui funzione però viene dimenticata in corso d’opera per lasciare campo libero ad altri diversivi), e via discorrendo.

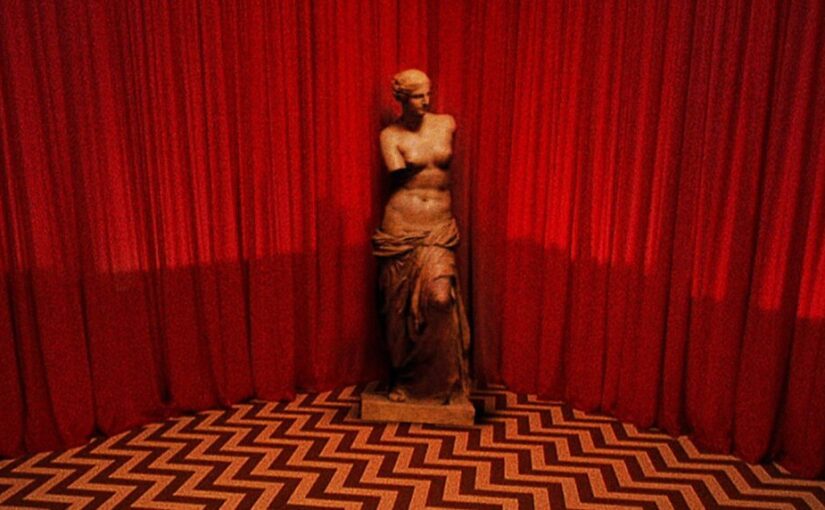

Conclude l’intera serie il viaggio (iniziatico?) di Cooper nei boschi, e in una strana stanza con tendaggi rossi (il fuoco, la passione, Laura Palmer, che diavolo ne so) dove un nano e un gigante (già protagonisti dei suoi sogni rivelatori) parlano al rallentatore, per poi trattenerlo e rispedire nel consorzio umano una sua versione “doppia”, chiaramente posseduta da BOB.

Insomma, metafora delle “vette gemelle” (Twin Peaks, appunto) rispettata come da contratto, e Cooper andato! Della serie, ci siamo persi pure lui.

Conclusioni

Che dire. Twin Peaks, alla luce di quanto detto, è quindi un prodotto brutto?

Io credo che definirlo tale sia sbagliato. Non si tratta, in definitiva, di una brutta serie. Per svariate puntate l’ho vista, mi sono divertito, sono rimasto affascinato da alcuni tratti e scelte stilistiche, tanto da poterla tranquillamente definire una narrazione che nasceva con molte idee interessanti e certamente efficaci: i colpi di scena, le investigazioni parallele degli amici di Laura Palmer, la figura dello psichiatra più folle dei suoi pazienti, le allusioni a intrighi a base di denaro e potere, etc… Il problema è che queste stesse idee sono state inserite in un quadro, quello delle soap opera, che di per sé è transeunte, pericoloso, assoggettato a troppe variabili. Risolverle con l’ausilio del soprannaturale è come spegnere un fuoco col cherosene.

Prendiamo per esempio American Gods, serie TV basata sul celeberrimo romanzo di Neil Gaiman. Da un punto di vista visivo, registico, contenutistico e attoriale si sarebbe potuta attestare come una delle serie statunitensi più iconiche della storia della narrativa a puntate. Infatti c’era tutto: gli dei del passato (le leggende, gli afroamericani, i rapporti con le mitologie norrene e il continente europeo), in lotta con gli dei del presente (la multimedialità, le nuove droghe, la bellezza, la moda, l’apparenza), il tutto in un quadro contemporaneo fatto di autostrade e motel, vagabondaggi, amori, sfide, rivalità, missioni, tormenti, amicizie… Stiamo parlando di un “plot” che avrebbe appunto potuto assurgere ad autentico capolavoro. Ma così non è stato. Le ragioni? Tutte banalissime: beghe varie, problemi con attori e produzione, cose congiunturali, insomma.

Twin Peaks faceva propria l’idea di un vero e autentico esperimento (che può dunque riuscire, come non riuscire): proviamo a vedere che succede a mettere l’avanguardia, il soprannaturale e il grottesco dentro una narrazione popolare fatta di luoghi comuni stile Dallas e Dynasty. Il risultato c’è stato, e non per niente questa serie è diventata di culto. Ma il “culto” non ha preso piede per ragioni di pura bellezza o efficacia.

In questo senso, credo che non resti neppure l’amarezza di un’occasione mancata, in quanto è evidente che Twin Peaks ha costituito, nel bene e nel male, l’ossatura di numerose narrazioni successive, perfettamente riuscite, per quanto ad opera di altri autori che hanno — come è giusto che sia — rubato e migliorato.

In definitiva, il vero mistero di questa narrazione resta solo questo: come abbia fatto ad essere ricordata, nel complesso, come un capolavoro, e non solo come evento televisivo di innegabile successo. Un mistero che forse non è un mistero.