Il mondo cinematografico statunitense ha prodotto tonnellate di film e serie basate su fumetti. Basti solo citare nomi come Marvel e DC Comics per rendersene conto, vista la produzione ormai simile a una vera e propria catena di montaggio. Ma quanti di questi prodotti sono effettivamente fumettistici? Direi pochi, molto pochi.

Al contrario, l’istanza estetica e narrativa di base in quasi tutti i casi sembra essere quella diametralmente opposta: utilizzare il pretesto e la notorietà di un fumetto di supereroi per parlare di tutt’altro, dagli psicodrammi adolescenziali alle storie politicamente corrette, passando addirittura per tentativi di cinema d’autore, riflessioni amare sulla società contemporanea, quadri metaforici e chi più ne ha più ne metta.

Per quel che mi riguarda, la produzione mainstream in assoluto più fumettistica resta una e solo una: Men in Black. Perché sì, un fumetto è fatto essenzialmente di due ingredienti: da un lato la più o meno totale inconsistenza del soggetto nel mondo reale; dall’altro lato un’idea forte alla base del plot. Nel caso dei Men in Black abbiamo quindi gli alieni — con tutte le leggende assurde e improponibili che ne accompagnano la relativa mitologia — che vengono trattati alla stregua di clandestini criminali, intrufolati illegalmente nella società umana.

Gli alieni costituiscono la materia assurda da trattare con estrema serietà, primo passo nella costruzione efficace di quel sense of wonder — o dovrei dire of weird — che costituisce la ragione principale dell’evasione nel fumetto. Nel contempo, il parallelo coi clandestini fornisce il carburante per creare situazioni paradossali, interessanti, intriganti e appunto intrinsecamente fumettistiche. A dirla con una battuta (che ho letto tanto tempo fa da qualche parte, ma non chiedetemi dove), un uomo delle nevi fa più effetto in una vasca da bagno che sulle vette dell’Himalaya.

Parlando ancora una volta di alieni, non posso fare a meno di citare la serie che sto guardando in questo periodo su Netflix. Si chiama Resident Alien, ed è qualcosa di effettivamente fumettistico, in quanto gioca sul tema dell’invasione aliena da un punto di vista spicciolo, grunge, satirico e nel contempo gestito attraverso una sceneggiatura straordinariamente sapiente.

Il soggetto è sulla carta piuttosto semplice, per non dire già sentito. Un alieno con l’incarico di distruggere la razza umana precipita sulla Terra (ovviamente in una cittadina del New Mexico), ed è costretto a mimetizzarsi tra gli umani per recuperare il suo perduto veivolo e un congegno necessario per la realizzazione del turpe obiettivo. Dopo aver preso le sembianze di un uomo del posto, viene ingaggiato come sostituto dello scomparso medico del paese, la cui vicenda delittuosa produce un caso poliziesco che costituisce il sub-plot della serie stessa. La progressiva conoscenza con l’umanità del luogo andrà a ridefinire gli obiettivi dell’alieno, che ovviamente è anche inseguito da un manipolo di agenti sotto copertura, ben consapevoli dell’esistenza dell’estraneo.

Cosa porge di speciale questa serie? Raccontata così non sembra certo particolarmente originale, ma ciò che conta è lo stile di narrazione e alcuni dettagli piuttosto unici.

Sul piano del puro storytelling abbiamo tutti gli ingredienti che funzionano: storie parallele, investigazione, flashback, siparietti comici legati a precisi personaggi ritratti nei loro rapporti conflittuali, la presenza di un bambino che vede la vera natura dell’alieno, situazioni surreali chiaramente prodotte dallo scontro tra natura aliena e quotidianità, colpi di scena, equivoci, per non parlare dell’evoluzione dei personaggi ritratti nelle loro storie personali catalizzate da questo incontro con lo straniero in città.

Tornando a quanto citavo all’inizio, c’è poi da dire che gli elementi del fumetto ci sono tutti, dalla cultura pop iper-consumistica statunitense al politicamente scorretto; con una trovata specifica che rende tutto ancora più strano, rozzo e bizzarro: il protagonista della storia è effettivamente un totale imbecille, per giunta seriamente intenzionato a compiere un atto violento a danno di tutti gli esseri umani, compresi quelli che amorevolmente lo circondano. Pertanto, la domanda implicita che lo spettatore si pone rimane sempre quella: alla fine della giostra, questo bastardo cambierà idea, oppure continuerà ad essere quello che è, portando a compimento il suo intento?

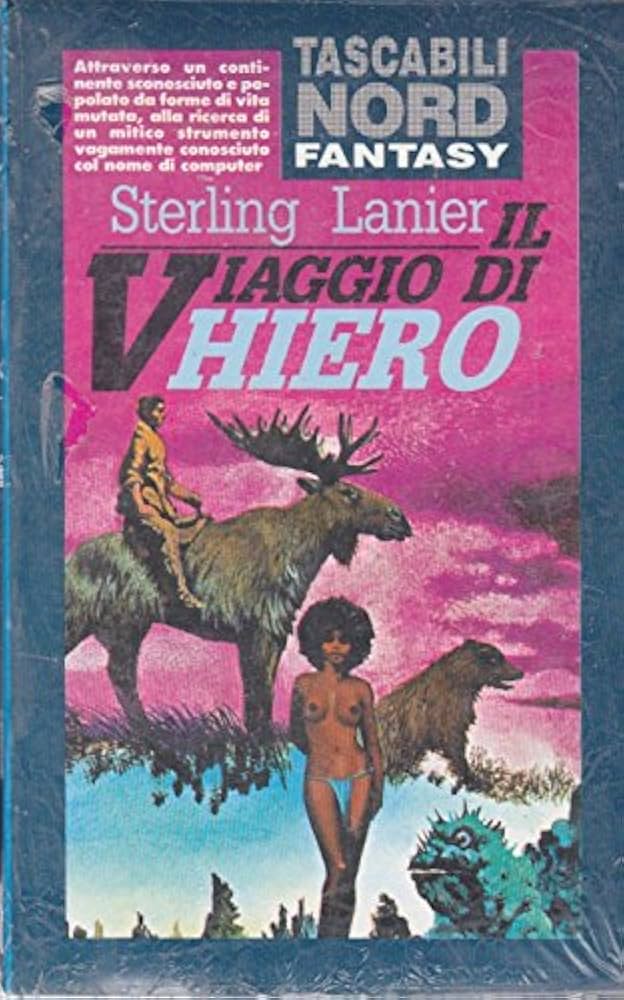

Insomma, un vero fumetto audiovisivo che mantiene peraltro lo stesso spirito del fumetto cartaceo dal quale è tratto. Ve lo consiglio per le vostre serate con pizza e popcorn.